素人のため、チェーン張り調整作業の備忘録 。

Bandit 1200Sを中古で購入してから4,000キロほど走り、気になり始めたのがチェーンのたるみ。スクーターはベルトドライブで張りの調整は不要だったため、チェーン張りなんぞ30年ぶりくらいだ。 たるみを見ると4センチ以上ある。もう調整した方がいいかなと思って、やり方を調べてみた。

マニュアルを確認すると「サイドスタンドで立たせた状態で25~35ミリ」となっている。う~ん?センタースタンドでないの?と 思ったが、ネット情報では自重でサスペンションが縮んだ状態でも遊びが あることが必要らしい。

それからネット情報ではオンロード車で25から35mm、オフロ ード車で35~45mmとある場合が多いが、一部のネット情報で はバイクによって全くバラバラで必ずメーカーの説明書で確認することとあり、その例として以下のヤマハモデルの場合、

| MT07 |

51~56mm |

| トレーサー900 |

35~45mm |

| XSR900 |

5~15mm |

| MT10 |

20~30mm |

となっているそうで、なるほど結構違うものだな、と思った。

サービスマニュアルによると、Bandit 1200Sは25~35mmとなっていた。実車状態を見ると45mmくらいはあったので、自分でチェーン張りをやってみることにした。

準備したもの

◎リアアクスルのナット用ソケット

ナットをノギスで測ると24だった。車のホイール専用の車載レンチはあるので緩めるだけならできるが、締める時のトルクレンチにソケットが必要。以前も24のソケットを買ったが子供に大きな車のホイール用トルクレンチ共々取られて行方不明なので、24を再度購入。この時に失敗したのが、最初に買ったソケットはよく調べずに差し込み角1/2インチ(12.7mm)のを買ってしまったこと。以前は車用の大型トルクレンチに合わせ、1/2を買ったと思う。しかしこの大型トルクレンチも、子供部屋のゴミの山に埋もれて行方不明。

以前モノタロウで買ったスピンナーハンドルと、もう一つの中型のトルクレンチの差し込み角を見たら両方とも3/8インチ(9.5mm)で、1/2インチは使えない。がっかりして3/8インチの24のソケットを再度買った。後でネットを調べたら、車関連の工具で差し込み角に迷ったら3/8にしておくのがいいらしい(ただしよくよく調べてみると、24以上は大きな力がかかるので1/2の方がいいようだ)。念のためケチらずに、車のホイールにも使えるようにディープソケットタイプにしておいた。

◎両口のレンチセット

モノタロウの安物を買った。チェーンアジャスターのロックナットは、メガネレンチでは緩められないため。

◎チェーン アラインメント ツール

チェーン張り時にチェーンに対して後輪が傾いて取り付けられてしまうと、チェーンやスプロケットにダメージを与えてしまう。そこで後輪スプロケットに長い棒を取り付け、チェーンに対する後輪の傾きがまっすぐであることを確認するための道具を買った。色々出ているようだが、自分は近所のアストロプロダクツの店頭で購入した。どのメーカーのもほとんど同じだが、長い棒というのが15cmくらいしかなく、結局ホームセンターで70cmぐらいの直径3mmくらいの金属棒を購入し交換した。このくらいないと、傾きはわかりにくい。

www.astro-p.co.jp

実際の作業

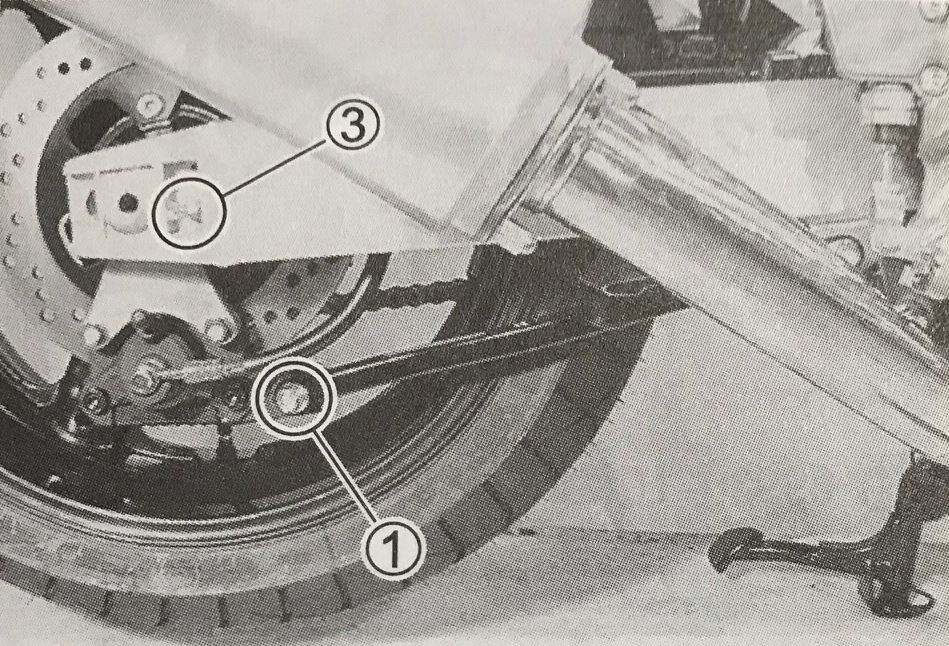

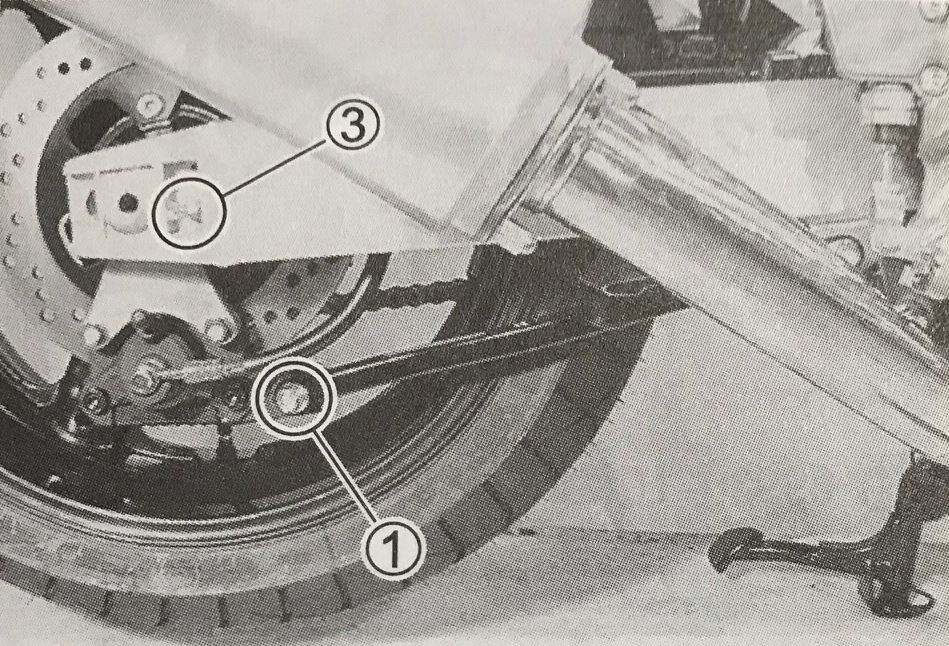

1: まずリアディスクブレーキのキャリパーに繋がっているトルクリンク①のナット(14mm)を、緩めておく。外す必要はない。

2: リアアクスルのナット③(24mm)を外す。なおナットは、車体の右でも左でもどちらでもいいらしい。作業のしやすさのためマフラーがない側にする事もあるようだ。

ナットにはゆるみ止めに割りピンが入っているバイクもあるようだが、Bandit 1200Sには割りピンはなかった。

30cmほどのスピンナハンドルで回したが、これがかなり固く金属製ハンドルがしなるほどで、相当きつく締まっていた。ねじロック等の塗布はなかったので、多分エアーツールやショックドライバーなどで、いい加減に締めただけなのだろう。

3: 左右のスイングアームに固定されているチェーンアジャスターのロックナット③を、緩める。

4: 左右のチェーンアジャスター④を、チェーンの弛みを見ながら、少しずつ左右均等の長さに調整していく。

スイングアームの締め付け位置に、左右同じように目盛りが刻んであり、中心目盛り(青の矢印)だったのを一つ後ろに引っ張った。チェーンの遊びが35mm位になったことを確認したので、アジャスターのロックナットを絞めた。

5: トルクレンチを使用し、アクスルナットをマニュアル通り78N・mで締めカッチンという音を確認した。念のためもう一度弛みを確認すると、なんとここで問題発生。さっきあった弛みが全然なくなり、チェーンはビンビンになっているではないか。ガックリして、やり直しだ。

6: なぜ弛みが変わったか考えてみたところ、おそらくリアアクスルシャフトがダルダルの状態で、チェーンアジャスターのロックナットを先に締めたことでアジャスターとナットの遊びの分でチェーンを更に張ってしまったのでは、と思った。

7: そこで今度はチェーン再調整後、アクスルナットを先にがっちり締め、後からアジャスターのロックナットを締めた所、調整した緩みは変わらずバッチリうまくいった。

8: なおアクスルナットを締める前に、チェーンアラインメントツールを使い後輪の向きをチェーンと平行になるようにチェーンアジャスターを調整した。長い金属棒のほうが、平行がわかりやすくてよい。

9: アクスルナットをトルクレンチで78N・mで絞めた後、アジャスターのロックナットを締め、リアブレーキキャリパーのトルクリンクのナットを指定通りの13N・mで締めた。やり直しを含めて一時間近くかかったが、要領がわかったので次回は半分以下の時間でできると思う。

10: ちなみにチェーンはスイングアームの目盛り中心より一個だけ後ろだったし、スプロケットの山もマニュアルにあるような目立った磨耗はなかった。マニュアルによるとチェーンのピン21個分の長さが319.4mmという基準値もあったが、測る方法が無かったのでパス。しかしまだもう少し使えるだろう。最後にチェーンにざっとチェーングリスのスプレーを吹いて、作業終了。

なおこの記事を書くために色々ネット情報を調べていたら、アンチスクワットという言葉がでてきた。チェーンの遊びにも影響してくるもので興味深かったので、次回はそれについてまとめておこうかと思う。

Totan spent so far

1/2角の24ミリソケット 間違えて購入 約600円

3/8角の24ミリソケット ロングタイプ 約800円

チェーンアラインメントツール アストロプロダクツ 1,815円

約70cm×3mmの金属棒 ホームセンター 約250円

両口スパナセット モノタロウ 889円

合計 約4,354円